|

|

|

Pfauenauge |

Das Auge gehörte für Otto Koenig zu den ersten systematischen Untersuchungsfeldern für die von ihm entwickelte kulturethologische Methode. Im Augenmotiv bündeln sich eine Fülle von Eigenschaften. Zum Beispiel wirkt das Auge reziprok, indem es nicht nur selber sieht, sondern auch angesehen wird.

Damit eignet dem Auge eine hohe Signal- und Konzentrationswirkung und zudem ein hoher Symbolgehalt. Augenflecken lassen sich in vielfältiger Form in der Natur beobachten, zum Beispiel den "Augen" im Gefieder des Pfauen oder dem zeichenhaften Element im gleichnamigen Falter, dem "Pfauenauge". Umgekehrt gibt es viele evolutionäre Beispiele für die Tarnung von Augen, vor allem um sich für den "Seher" oder "Jäger" unsichtbar zu machen.

Augenaufnahmen werden heute für das Speichern biometrischer Daten verwendet, weil ihr individueller Charakter einem Fingerabdruck vergleichbar ist. Nimmt man einem Portrait die Augen, zum Beispiel durch einen Querbalken, dann verliert es wortwörtlich sein Gesicht.

Die hohe optische Wirksamkeit des Auges korreliert mit der Wirkung des Kreises, der gleichfalls das Interesse des Betrachters auf sich zieht. "All diese Beispiele zeigen, daß dem Auge im Bereich des innerartlichen Sozialverhaltens eine sehr deutlich abgegrenzte Sonderposition zukommt." (Otto Koenig, Kultur- und Verhaltensforschung, 1970).

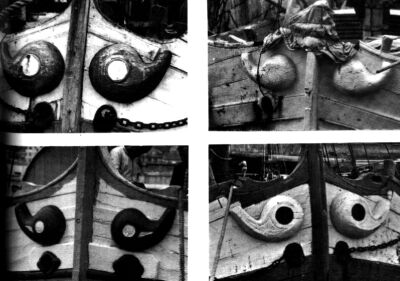

Die Wirksamkeit des Auges lässt sich sehr eindringlich an der Funktion des "bösen Blicks" verdeutlichen. Dabei handelt es sich um einen archaischen Abwehrzauber, der von einem Spiegeln des "bösen" (= teuflischen) Blickes durch das Auge ausgeht. Die Augen von griechischen Segel- und Ruderschiffen, aber auch Drachenschiffen der Wikinger oder von Kriegskanus in der Südsee greifen dieses Element der Wachsamkeit und Abwehr auf.

Abwehraugen auf kroatischen Frachtseglern in Split

Durch kulturethologische Vergleiche konnte Otto Koenig die interkulturelle Nutzung und Verbreitung des Augenmotivs nachweisen, zum Beispiel auf orientalischen Teppichen (pacelays), als Fischblase oder Schneuß im gotischen Maßwerk oder Knopflochstickereien an Uniformen der Rokokozeit. Um die unterschiedlichen kulturellen und formalen Bindungen zusammenfassen und definieren zu können bediente er sich des neutralen Hilfsbegriffs des "Miribota", ein aus dem Persischen entlehnter Terminus, der so viel wie "Fürst aller Lebewesen" bedeutet und schon durch die Namensgebung einen universalen Anspruch unterstreicht.

Literatur:

Otto Koenig, Urmotiv Auge. Neuentdeckte Grundzüge menschlichen Verhaltens, München, Zürich 1975

Otto Koenig, Kultur und Verhaltensforschung. Einführung in die Kulturethologie. Mit einem Vorwort von Konrad Lorenz und Zeichnungen von Lilli Koenig, München 1970

Siegfried Seligmann, Der böse Blick und Verwandtes. 2. Band, Berlin 1910

Siegfried Seligmann, Die magischen Heil- und Schutzmittel aus der unbelebten Natur mit besonderer Berücksichtigung der Mittel gegen den bösen Blick, Stuttgart 1927

Siegfried Seligmann, Die magischen Heil- und Schutzmittel aus der belebten Natur. Der Mensch. Aus dem Nachlaß bearbeitet und herausgegeben von Jürgen Zwernemann. Berlin: Dietrich Reimer 2001. 494 S. mit 338 Abb.